単元 全学年共通 おもに生命・地球分野の観察

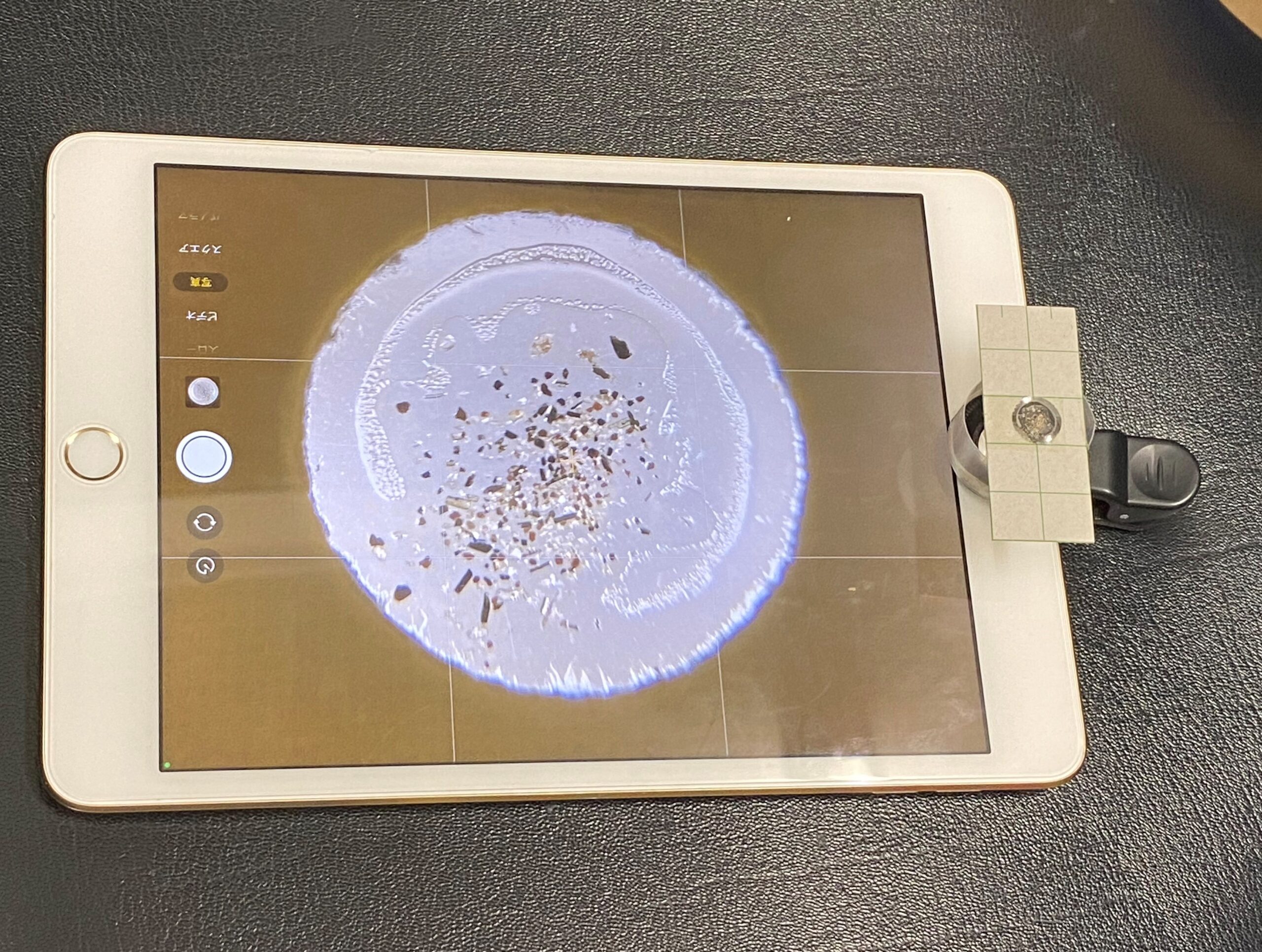

目標 マクロレンズをタブレット顕微鏡として活用し、詳細に観察することで新たな問題を見出したり、問題解決の力を養うことができる。

観察・実験

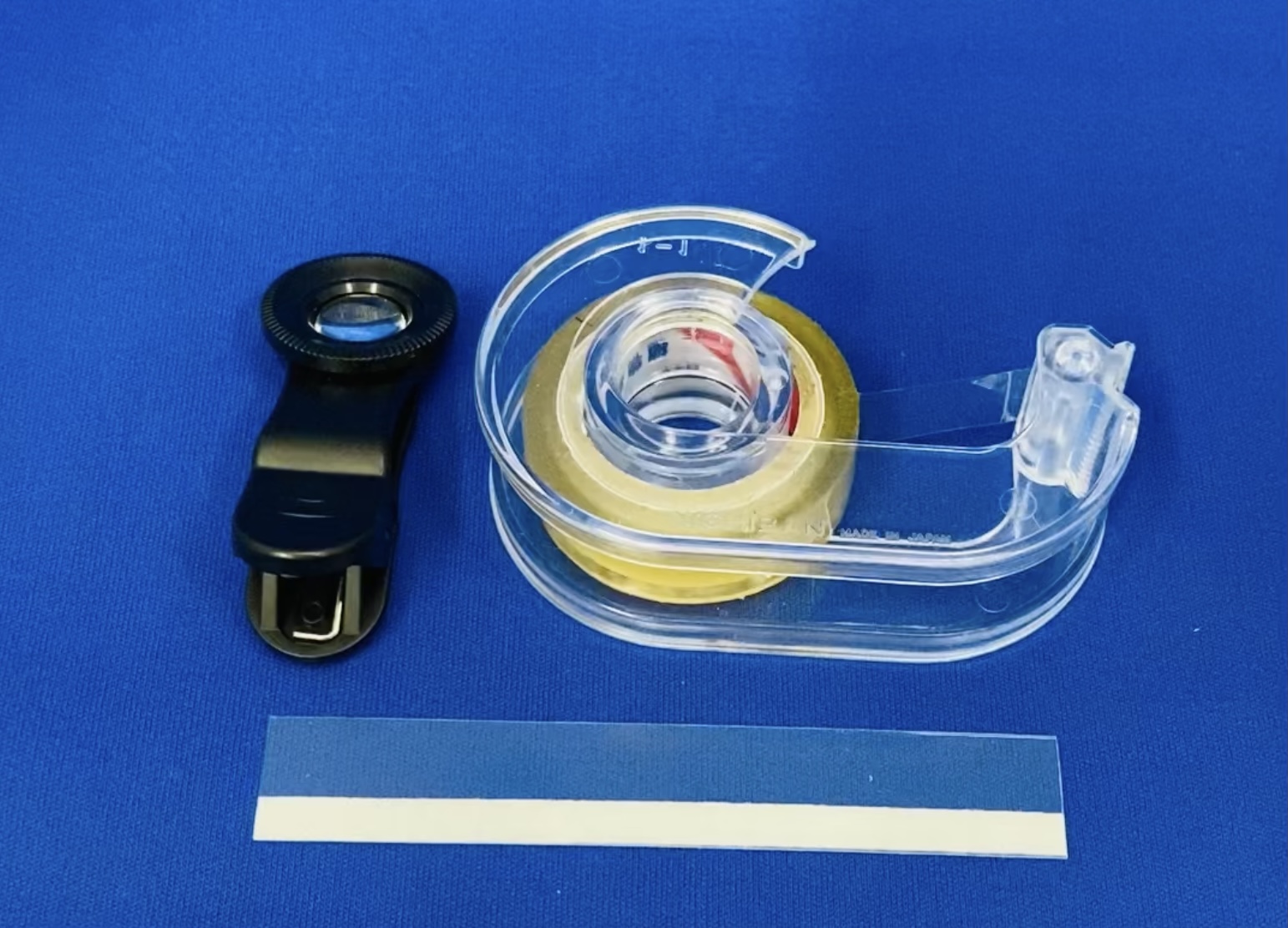

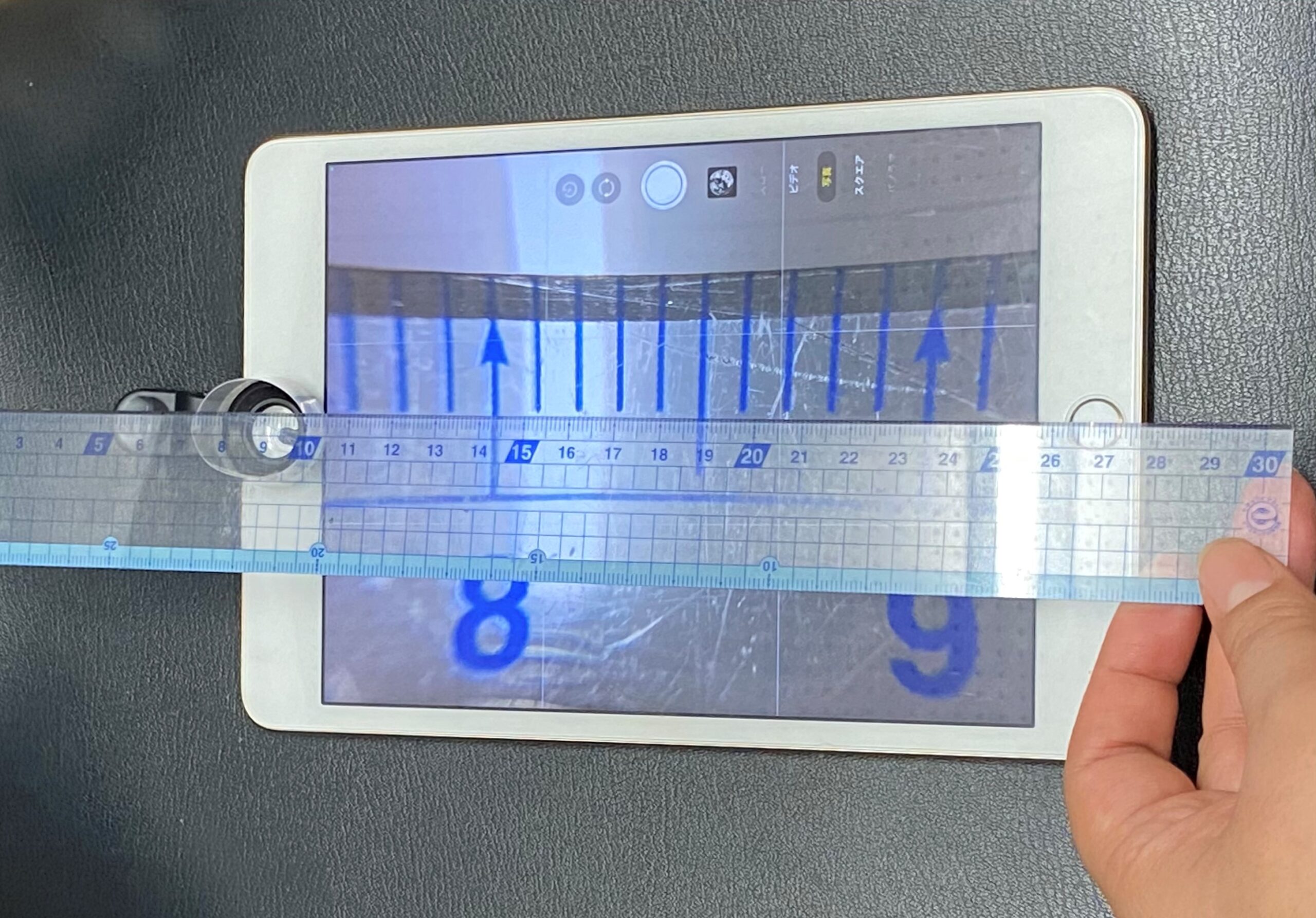

・タブレットのインカメラとアウトカメラを観察対象によって使い分ける

※ 薄いプレパラートなどはインカメラで観察するとよい

・写真や動画で記録しよう

※ ピントが合わないときは、プラスチックシートの高さを調節するとよい

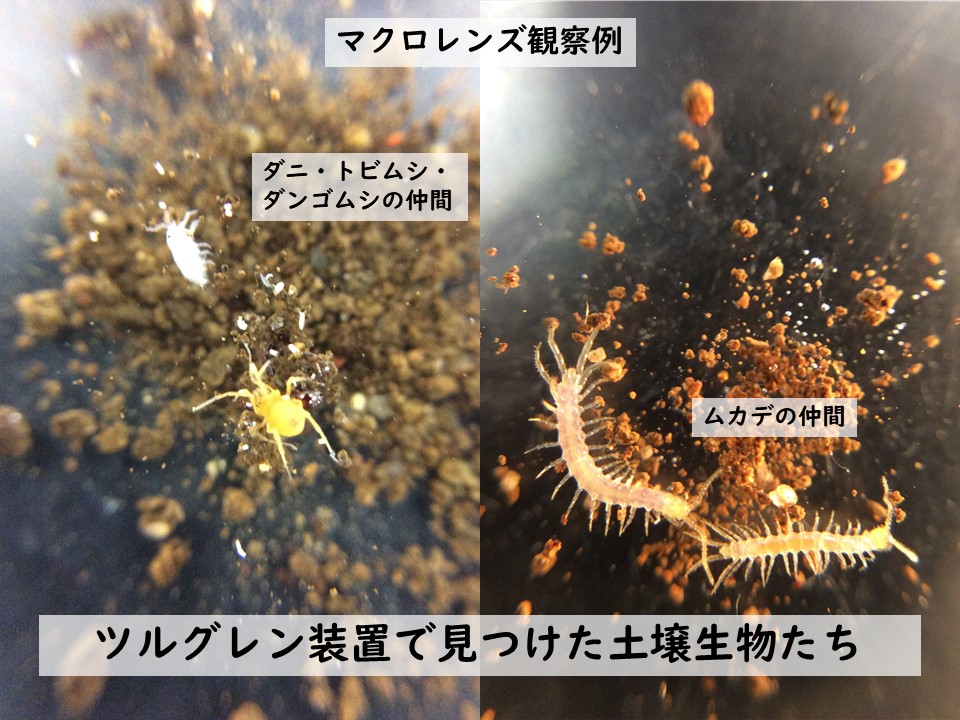

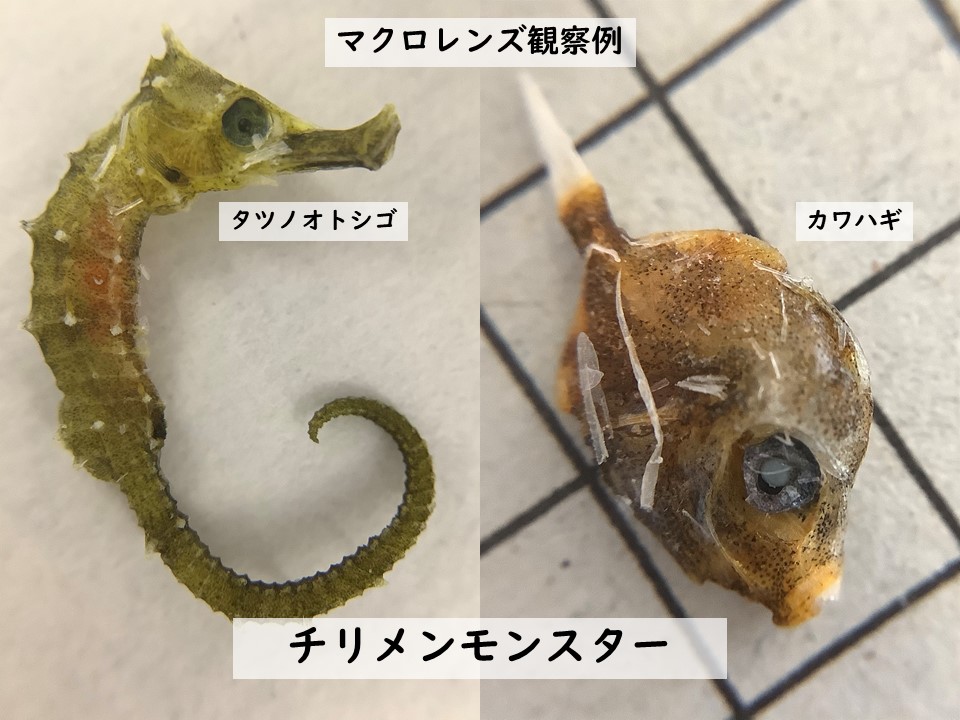

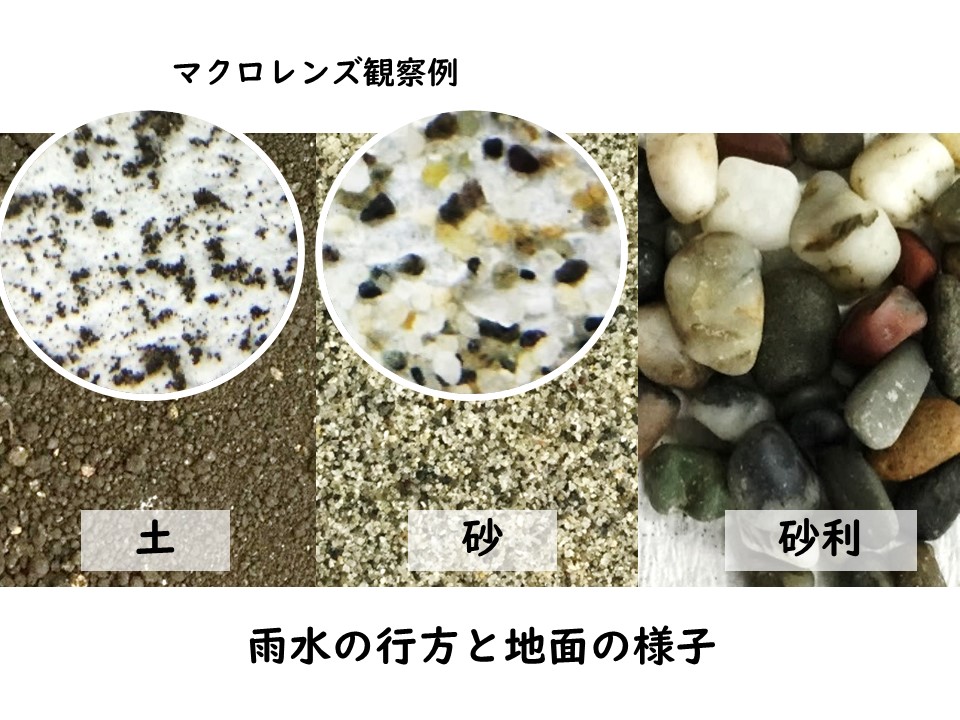

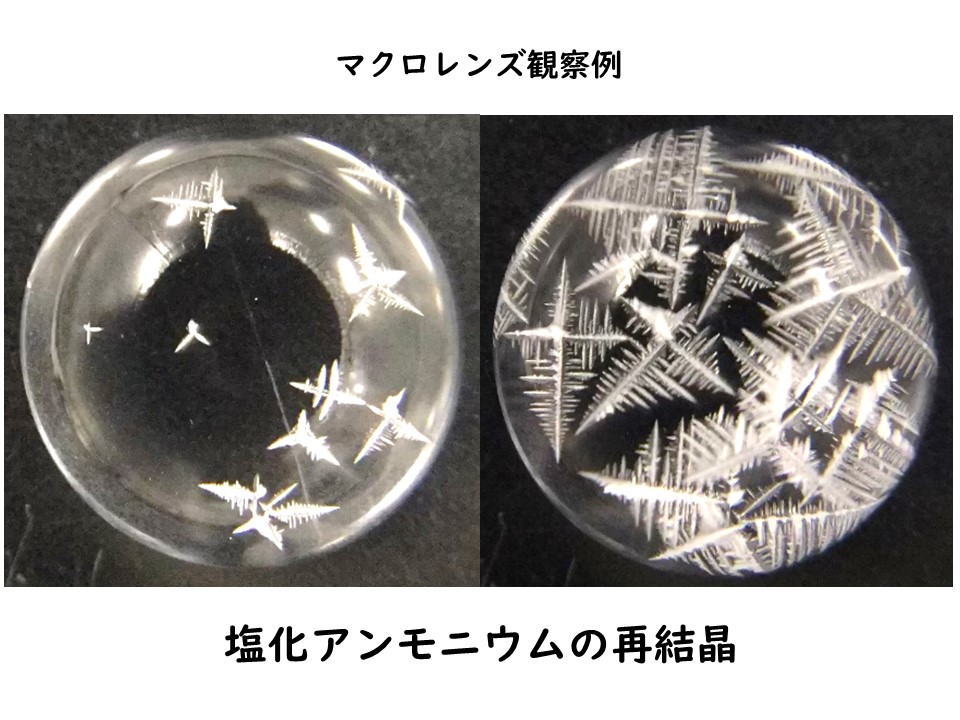

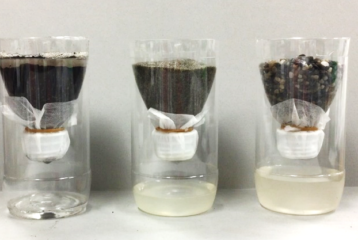

観察例

【発展】ピントを合わせられるように改造しよう

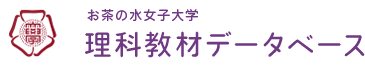

・10 x 100 m のプラスチックシート2枚を用意

・1枚目は両面テープでマクロレンズに固定する

・2枚目は1枚目の上からきつめに巻いてセロハンテープでとめる

⇒2枚目を上下させることで、観察対象とレンズの距離を変えて、はっきり見えるところを探す。

資料

実験レポ 2件

実験レポ 2件

実験レポ

そのまま活用したい。

匿名さん 岩手県 教職員そのまま活用したい。

匿名さん

岩手県 教職員

100均で買えることがいいです。

匿名さん 岩手県 教職員100均で買えることがいいです。

匿名さん

岩手県 教職員

大変便利な教材でした。実際の顕微鏡を使う技能的な力をつけさせた上で活用すれば、操作が苦手な生徒も観察しやすくて良いと思う。

匿名さん 教職員大変便利な教材でした。実際の顕微鏡を使う技能的な力をつけさせた上で活用すれば、操作が苦手な生徒も観察しやすくて良いと思う。

匿名さん

教職員

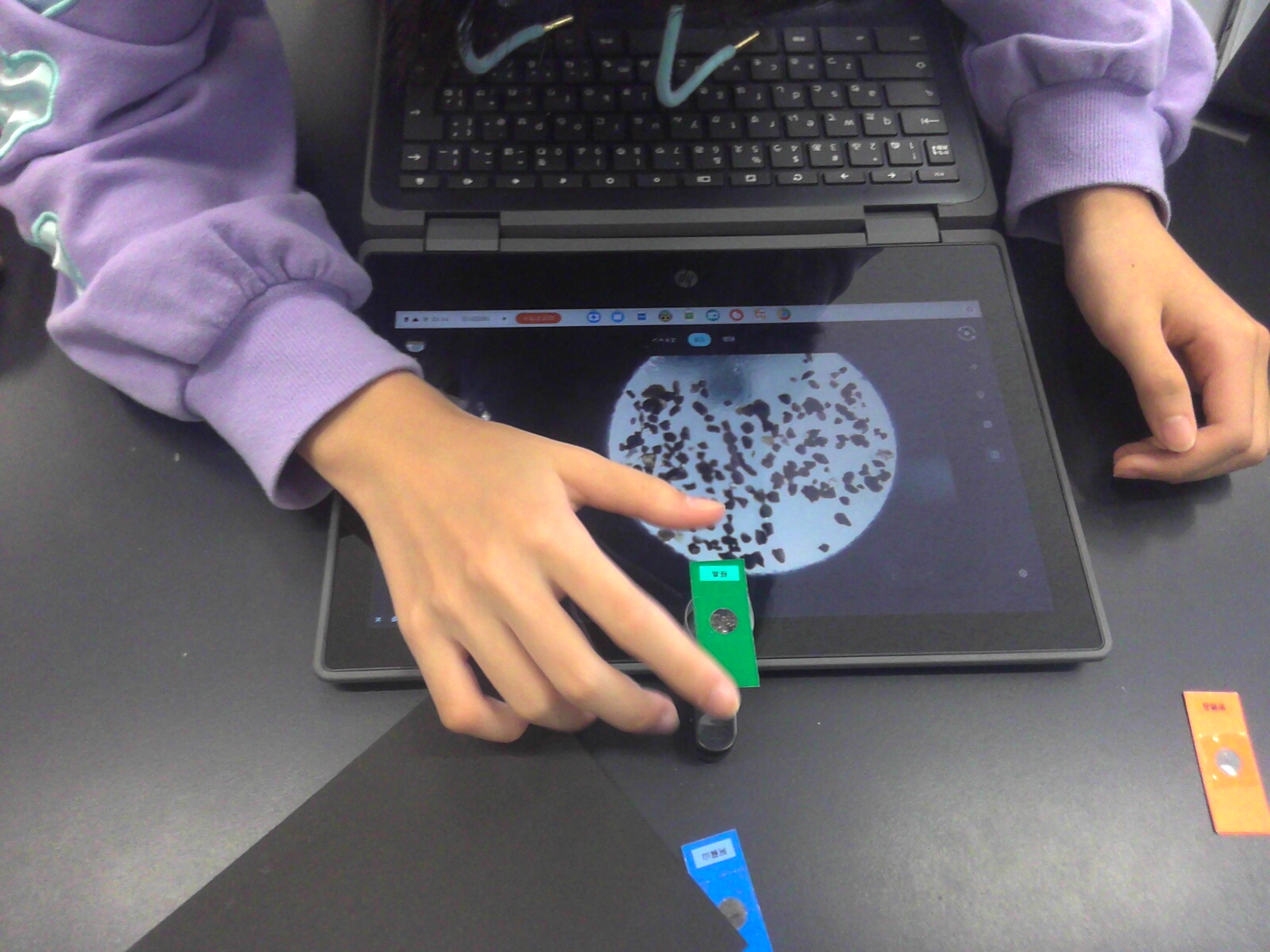

火山灰の観察にはとてもいい教材だと思う。タブレットの利用もよかった。他への応用が課題。

匿名さん 長野県 教職員火山灰の観察にはとてもいい教材だと思う。タブレットの利用もよかった。他への応用が課題。

匿名さん

長野県 教職員

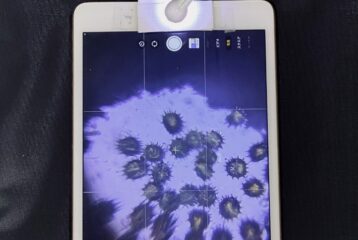

プレパラートをかんたんにセロテープでつくり、あんなにかんたんに顕微鏡写真がとれていいなと思います。メダカの血流のようにとてもみやすいのもとて...もっと見る

匿名さん 長野県 教職員プレパラートをかんたんにセロテープでつくり、あんなにかんたんに顕微鏡写真がとれていいなと思います。メダカの血流のようにとてもみやすいのもとてもよかったです。

匿名さん

長野県 教職員

これは何にでも活用できそう。

匿名さん 高知県 教職員これは何にでも活用できそう。

匿名さん

高知県 教職員

簡単に身近なものを拡大して見られ、写真やビデをで保存できるので、活用が期待される。

匿名さん 高知県 教職員簡単に身近なものを拡大して見られ、写真やビデをで保存できるので、活用が期待される。

匿名さん

高知県 教職員

顕微鏡は操作が難しい。しかも見えても一人だけなので、共有することが難しい。タブレットを使うと簡単にできる。

匿名さん 高知県 教職員顕微鏡は操作が難しい。しかも見えても一人だけなので、共有することが難しい。タブレットを使うと簡単にできる。

匿名さん

高知県 教職員

大学の理科の授業でよくAirPlayを使っていましたが、マクロレンズは100均で売っているのを初めて知りました。ありがとうございます。

匿名さん 高知県 教職員大学の理科の授業でよくAirPlayを使っていましたが、マクロレンズは100均で売っているのを初めて知りました。ありがとうございます。

匿名さん

高知県 教職員

デジタルで便利になっていくのはいいことかなと思うけれど、双眼実体顕微鏡などの使い方を知らなくてもよくなっていくのかな・・という感じもします。...もっと見る

匿名さん 教職員デジタルで便利になっていくのはいいことかなと思うけれど、双眼実体顕微鏡などの使い方を知らなくてもよくなっていくのかな・・という感じもします。

匿名さん

教職員

とても便利に使えることや、方法を知らないので、使い方の例をまとめて冊子等にしていただけるとうれしい。

匿名さん 教職員とても便利に使えることや、方法を知らないので、使い方の例をまとめて冊子等にしていただけるとうれしい。

匿名さん

教職員

インディアナ州の日本語補習校の小学生を対象に活用しました。 アメリカの初等教育において理科の授業時間は限定されています。さらに実習実験の時...もっと見る

MKさん IN 教職員タブレット顕微鏡による観察

インディアナ州の日本語補習校の小学生を対象に活用しました。 アメリカの初等教育において理科の授業時間は限定されています。さらに実習実験の時間はほとんどない学校も多くみられ、iPadのディスプレー上での写真や動画を用いた教育が主流です。 本授業においては事前に配布したマクロレンズをタブレットやiPhoneのレンズに装着して対象物を拡大して観察しました。この授業の中では対象物として、塩などの結晶やプリントアウトされた用紙、さらには事前に配布した小さなエビなどを用いました。さらにここで用いたタブレット顕微鏡は、他の授業、たとえばメダカの受精卵やファストプラントの花粉の観察などにおいても汎用性の高い教材として有効に活用できました。メダカの受精卵を肉眼で見ると二つの黒い点がみえますが、タブレット顕微鏡で拡大してみるとこれらが二つの目であることがよくわかりました。また受精卵の中にメダカがまるくなって収まっている様子もよく観察でき、生徒たちにとっては驚きだった様子です。さらにマローブルーを用いて数種類の化合物を同定する実験の際に、その方法の一つとしてタブレット顕微鏡で化合物を観察して、事前に別途、食塩ということで配布していた食塩との比較において食塩の同定を試みる生徒もいました。これもタブレット顕微鏡の機動性のよさによるものだと思います。 授業終了後も、生徒たちは各家庭でメダカの受精卵やファストプラントを維持しているため、継続してタブレット顕微鏡で観察を続けています。今後も定期的にオンラインでそれぞれの観察の結果を報告してもらい、各人が観察により見つけた新たな情報を生徒間で共有できる機会を持つ予定でおります。このような使い方ができるのもタブレット顕微鏡の高い操作性、機動性によるものだと思います。こうしてタブレット顕微鏡の授業にとどまることなく、他の多くの授業にその有用性は応用できたと思います。本授業につきまして、お茶の水女子大学の先生方に直接ご指導いただくことができたことで、生徒たちは大きな安心感と満足をえたようです。

MKさん

IN 教職員

小学校5年 花のつくりと実の単元で、はじめにペチュニアの花の観察を行う際、おしべやめしべの先の様子、めしべの元の様子を観察するのに使用した。...もっと見る

SHさん 長野 教職員5年 花のつくりと実 で おしべ めしべの観察

小学校5年 花のつくりと実の単元で、はじめにペチュニアの花の観察を行う際、おしべやめしべの先の様子、めしべの元の様子を観察するのに使用した。めしべの先がテカテカして見え、触るとべたべたしていて、めしべのもとの方に、ふくらんだ場所(中に子房があり、やがて実になる部分)があること。おしべの先には粉のようなものがあることを、拡大して見せた。ルーペで見るよりもはっきりと大きく見えたし、写真で記録できたので、この後ズッキーニの花のつくりを観察する際に比較しやすい。

SHさん

長野 教職員

この単元は、教科書を読み取ったり、映像教材を見せたりして学習していく単元を考えていたが、実際に火山灰を観察することができたことで、子どもたち...もっと見る

HSさん 北海道 教職員この単元は、教科書を読み取ったり、映像教材を見せたりして学習していく単元を考えていたが、実際に火山灰を観察することができたことで、子どもたちは大盛り上がり!直接写真で比べることで、違いを見つけたり、火山灰の特徴などを見つけることができました。

HSさん

北海道 教職員

顕微鏡とも違い使いやすくていろいろな生き物をクローズアップしてみたくなった。

匿名さん 東京都 教職員顕微鏡とも違い使いやすくていろいろな生き物をクローズアップしてみたくなった。

匿名さん

東京都 教職員