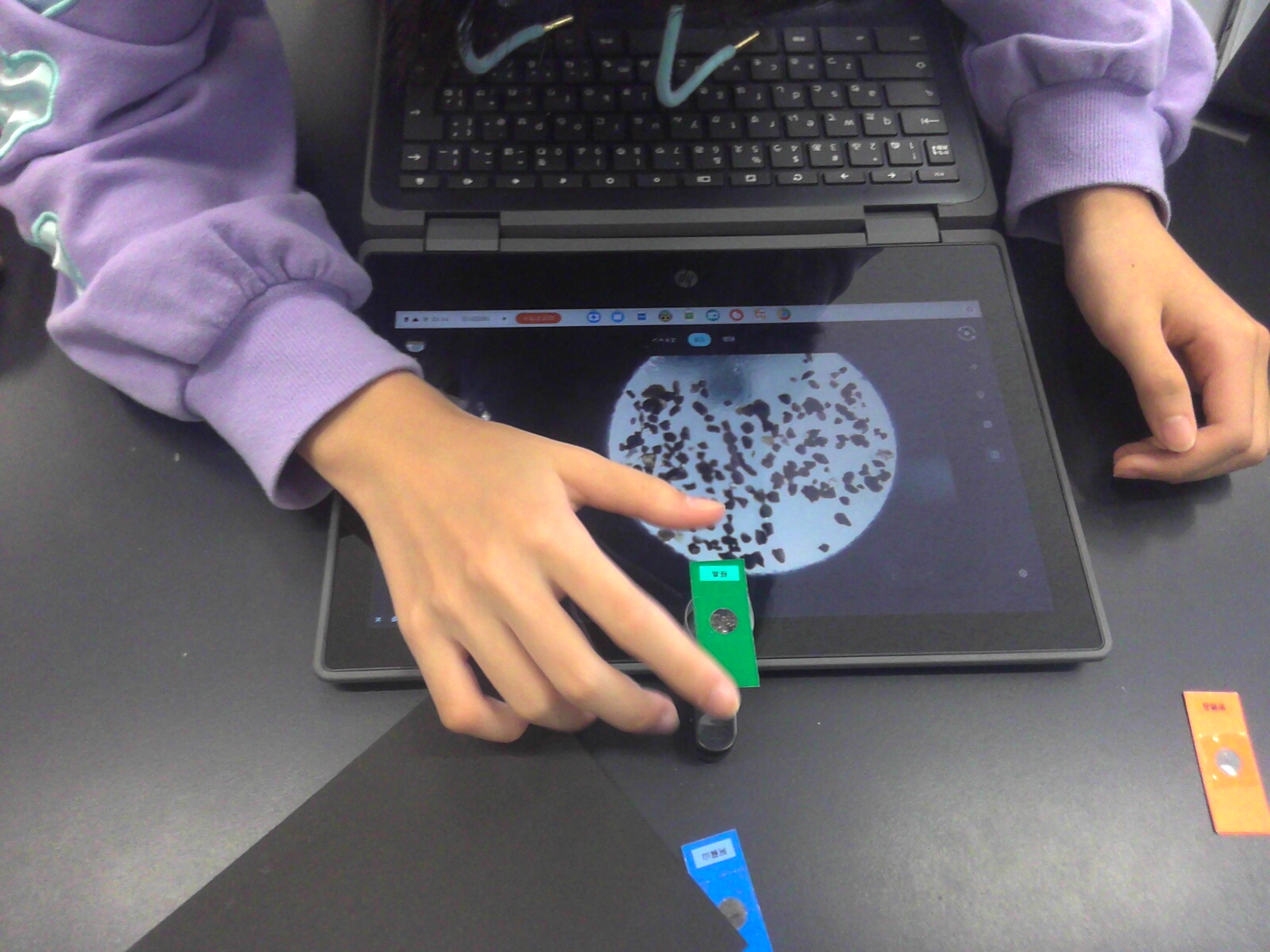

単元 (小学6年)土地のつくりと変化 (中学1年)大地の成り立ちと変化

目標 (小学6年) 大きな地震によって地割れが生じたり断層が地表に現れたりする様子を、実験を通じて調べることができ、土地が地震によって変化することを理解することができる。 (中学1年) 地層に見られる断層,褶(しゅう)曲について,実験を通じて大地の変動と関連付けて理解することができる。

担当貞光

観察・実験

【準備】

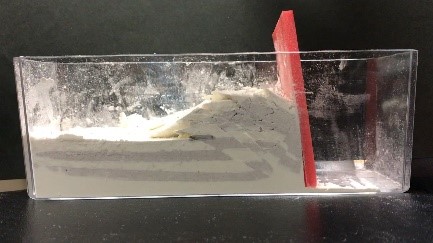

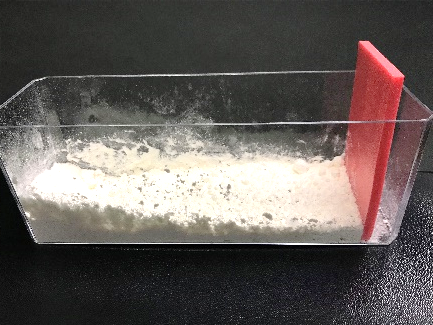

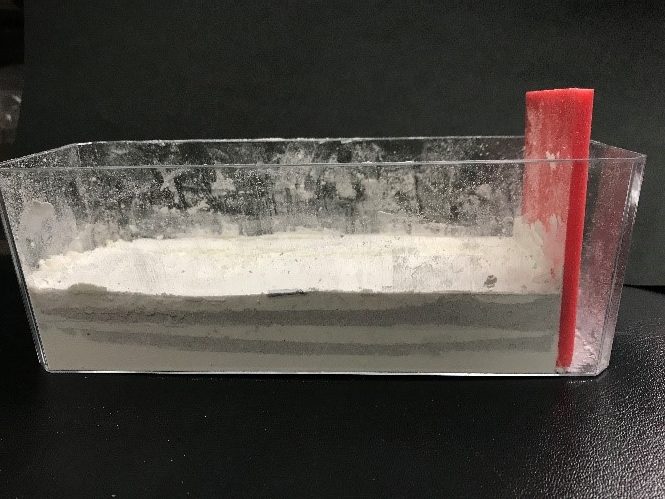

ココアで色を付けた小麦粉150gと、白い小麦粉150gを容器に分ける

実験台には新聞紙を敷く

【学習課題の確認】

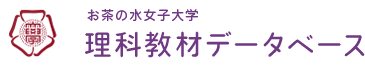

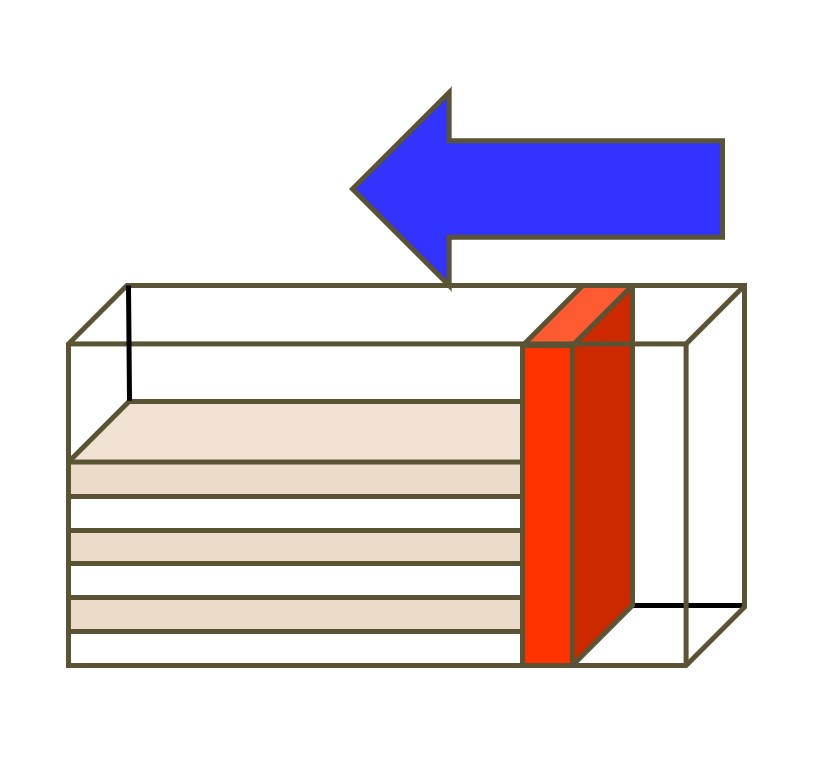

小麦粉を使って地層を作り、横から強い力を加えると何が起こるか?

【予想】

小麦粉の地層を観察し横から力を加えられた時の変化を予想する

【結果と考察】

結果の記録と各班の結果の共有

「横から強い力で押されて、逆断層ができた」

豆知識

- 断層とは、地下の地層もしくは岩盤に力が加わって割れ、割れた面に沿ってずれ動いて食い違いが生じた状態。断層が動く現象を断層運動と呼び、地震の主原因であると考えられる。地殻を形成する岩盤には、マントル対流によるプレートの生成・移動・衝突・すれ違いや、火山活動によるマグマの移動など様々な要因で圧縮・引っ張り(引張)・ずれ(せん断)などの応力が発生する。

-

多くの断層は、正断層か逆断層のいずれか、右横ずれ断層か左横ずれ断層のいずれか、計2つの特徴を有している。

縦ずれ断層:正断層と逆断層の総称。あまり用いられない。

正断層:水平方向に引張応力がかかっている場所に存在。日本では九州中部の火山地帯に見られる。世界的にはアイスランド全土が正断層地帯。

逆断層:水平方向に圧縮応力がかかっている場所に存在。左右からの圧縮応力に対し、その力を逃がすために破断面ができて、片方が斜め下へ、もう一方が相手にのしかかるように斜め上へ動いた形で生成した断層。奥羽山脈・飛騨山脈・木曽山脈・赤石山脈などの南北に連なる山々は、そのふもとに逆断層がある。関西地区では生駒山西側の断層が明瞭な逆断層。

横ずれ断層:剪断応力が水平方向に働いた断層で、ずれの方向によって右ずれ断層と左ずれ断層とに区分される。断層の手前から見て、向こう側が相対的に右にずれている場合を右ずれと呼ぶ。 - 活断層:「極めて近き時代まで地殻運動を繰り返した断層であり、今後もなお活動するべき可能性のある断層」を特に活断層という。ここでいう「極めて近き時代」とは新生代第四紀を指す。狭義には、「過去数十万年」を指す場合もある。

参考WEBサイト

地震調査研究推進本部事務局(文部科学省研究開発局地震・防災研究課)

小麦粉を用いた断層モデル実験

岡本義雄 大阪と科学教育 14 13-16, 2000

ちょっとした地学実験「断層と液状化」

坂本 隆彦,藤村 輝美,吉田 久昭,山崎 小夜子,山田 志津子,小早川 栄子 地学教育と科学運動 46 (0), 24-30, 2004

【動画】小麦粉で地層の実験しよう 準備編+実験編

注意事項

- 食品色素はあまり小麦粉に色が付かないが、水に溶けると鮮やかに発色して落ちにくいので、手や服についた場合は、乾いた状態でなるべく落とすようにする。

- 着色にココアを用い、清潔に実験を行えば、終了後ココアクッキーを焼くのに使うのも可能。

実験レポ 22件

実験レポ 22件

実験レポ

粉まつ状じゃなくて、きじ状にすると、よごれないのかなぁと思いました。地層のでき方のところでも使えそうですね。

匿名さん 岩手県 教職員粉まつ状じゃなくて、きじ状にすると、よごれないのかなぁと思いました。地層のでき方のところでも使えそうですね。

匿名さん

岩手県 教職員

逆断層は動きが分かりやすく、子どもたちがおもしろがって見ると思います。ただ人数が多いと各班でやらせるのは少しキケンだと思いました。

匿名さん 岩手県 教職員逆断層は動きが分かりやすく、子どもたちがおもしろがって見ると思います。ただ人数が多いと各班でやらせるのは少しキケンだと思いました。

匿名さん

岩手県 教職員

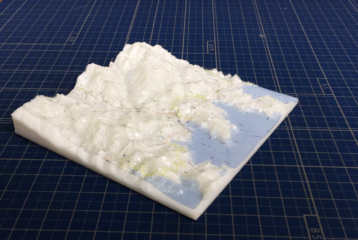

実際の断層面が何重にも重なって現れる点が再現できるところがすばらしい。

匿名さん 岩手県 教職員実際の断層面が何重にも重なって現れる点が再現できるところがすばらしい。

匿名さん

岩手県 教職員

断層は各班でやらせた場合、班毎の結果に違いがでて考察させるのに大変よい実験であると思う。

匿名さん 岩手県 教職員断層は各班でやらせた場合、班毎の結果に違いがでて考察させるのに大変よい実験であると思う。

匿名さん

岩手県 教職員

地層の学習はなかなか本物に接する機会がすくないのでいいと思った。透明ケースを使わずに透明ストローを使って、ボーリング調査のようなことができれ...もっと見る

匿名さん 長野県 教職員地層の学習はなかなか本物に接する機会がすくないのでいいと思った。透明ケースを使わずに透明ストローを使って、ボーリング調査のようなことができれば地層の傾きを調べる学習にも使えそうな気がする。

匿名さん

長野県 教職員

手軽に実感しやすい教材だと思います。

匿名さん 長野県 教職員手軽に実感しやすい教材だと思います。

匿名さん

長野県 教職員

しゅう曲を作れないか(圧縮する力のちがいで)

匿名さん 長野県 教職員しゅう曲を作れないか(圧縮する力のちがいで)

匿名さん

長野県 教職員

簡単で見やすく、楽しく実験ができるのでとてもよかったです。3学期に1年生の授業でやりたいと思います。

匿名さん 長野県 教職員簡単で見やすく、楽しく実験ができるのでとてもよかったです。3学期に1年生の授業でやりたいと思います。

匿名さん

長野県 教職員

とてもわかりやすく地層ができることを体感できても、地層の変化を体感することはなかなかできなかったが、今回紹介していただいた実験はとてもよくわ...もっと見る

匿名さん 長野県 教職員とてもわかりやすく地層ができることを体感できても、地層の変化を体感することはなかなかできなかったが、今回紹介していただいた実験はとてもよくわかり、又何より他班と番う地層の変化が生まれた所がとてもよかったと思います。

匿名さん

長野県 教職員

ぜひやってみたいです。中学1年生の単元で。

匿名さん 長野県 教職員ぜひやってみたいです。中学1年生の単元で。

匿名さん

長野県 教職員

スライドガラスとスライドフィルム用のケースでやってましたが、固めるのに小さすぎたのかと思いました。

匿名さん 長野県 教職員スライドガラスとスライドフィルム用のケースでやってましたが、固めるのに小さすぎたのかと思いました。

匿名さん

長野県 教職員

力の加わり方で断層ができる様子がはっきりとわかりました。具体的にわかりやすかった。

匿名さん 長野県 教職員力の加わり方で断層ができる様子がはっきりとわかりました。具体的にわかりやすかった。

匿名さん

長野県 教職員

具体的に断層がつくれて興味深いものであった

匿名さん 高知県 教職員具体的に断層がつくれて興味深いものであった

匿名さん

高知県 教職員

断層実験はすぐにできそうです。

匿名さん 高知県 教職員断層実験はすぐにできそうです。

匿名さん

高知県 教職員

とてもよい教材だと感じた。使っているものも食品なので安全!

匿名さん 高知県 教職員とてもよい教材だと感じた。使っているものも食品なので安全!

匿名さん

高知県 教職員

粒の大きさが変わると結果がどう変わるかと思いました。

匿名さん 東京都 教職員粒の大きさが変わると結果がどう変わるかと思いました。

匿名さん

東京都 教職員

容器をもう少し細いもので実験をしてみて成功できるか試してみたい。(そのほうが少ない小麦粉で出来そう)

匿名さん 東京都 教職員容器をもう少し細いもので実験をしてみて成功できるか試してみたい。(そのほうが少ない小麦粉で出来そう)

匿名さん

東京都 教職員

体験できるのが良いと思いました。

匿名さん 東京都 教職員体験できるのが良いと思いました。

匿名さん

東京都 教職員

理科教材として購入すると、1万円程度かかるものだったはずだが、手軽に作ることができるので、実践してみたいです。

匿名さん 岩手県 教職員理科教材として購入すると、1万円程度かかるものだったはずだが、手軽に作ることができるので、実践してみたいです。

匿名さん

岩手県 教職員

7年前から同じケースを使って行ってました。板をPP板で行っていました。小麦粉とココアはイオンのトップバリューが安くていいです。生徒はとても興...もっと見る

匿名さん 岩手県 教職員7年前から同じケースを使って行ってました。板をPP板で行っていました。小麦粉とココアはイオンのトップバリューが安くていいです。生徒はとても興味深く行ってます。このまま、ホットケーキにして食べてもいいかもしれないです。

匿名さん

岩手県 教職員

くり返し使えるとよいですね。(小麦粉のところ)おもしろいし断層がはっきり見えてイメージしやすいので、やってみます。

匿名さん 岩手県 教職員くり返し使えるとよいですね。(小麦粉のところ)おもしろいし断層がはっきり見えてイメージしやすいので、やってみます。

匿名さん

岩手県 教職員

断層モデルでは、小麦粉の片付けや指導が大変だと思い行ったことがありませんでしたが、今回の研修を通して、今後の授業で取り入れていきたいと思いま...もっと見る

匿名さん 熊本県 教職員断層モデルでは、小麦粉の片付けや指導が大変だと思い行ったことがありませんでしたが、今回の研修を通して、今後の授業で取り入れていきたいと思いました。

匿名さん

熊本県 教職員

非常に使い勝手がよい(シンプルに扱える)

匿名さん 熊本県 教職員非常に使い勝手がよい(シンプルに扱える)

匿名さん

熊本県 教職員

今日やった実験をやってみたいと思うが、3学期の時期で中々実験にうつれない。

匿名さん 熊本県 教職員今日やった実験をやってみたいと思うが、3学期の時期で中々実験にうつれない。

匿名さん

熊本県 教職員

これは今年度必ずやってみます!!

匿名さん 熊本県 教職員これは今年度必ずやってみます!!

匿名さん

熊本県 教職員

身近な材料で地層と断層や曲がりなど自分でできて楽しかった。小麦粉を入れるのに子どもは難しいのかなと思った。

匿名さん 熊本県 教職員身近な材料で地層と断層や曲がりなど自分でできて楽しかった。小麦粉を入れるのに子どもは難しいのかなと思った。

匿名さん

熊本県 教職員

土や砂ではうまくできなかったので小麦粉を使うのはいいアイディアだと思いました。

匿名さん 熊本県 教職員土や砂ではうまくできなかったので小麦粉を使うのはいいアイディアだと思いました。

匿名さん

熊本県 教職員