単元 (小学6年)生物と環境(中学2年)植物の体のつくりとはたらき

目標 (小学6年)植物が光が当たると二酸化炭素を取り入れて酸素を出すことを確認することで,生物が空気を通して周囲の環境と関わって生きていることを捉えることができる。(中学2年)身近な植物の光合成や呼吸、蒸散の様子を、光の強さを変えながら二酸化炭素が吸収する様子を実験・観察し、それぞれの働きを植物の気孔や葉緑体などのつくりと関連付けながら理解することができる。

担当大﨑

実験環境学校、普通教室、理科室、自宅

準備

-

植物 (イチゴやパンジー、ビオラなどの鉢植え、カイワレ大根、ほうれん草などの野菜)

-

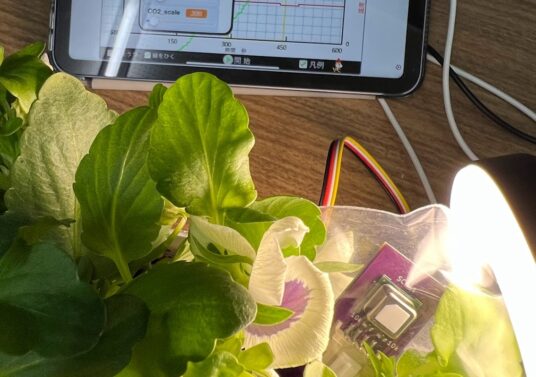

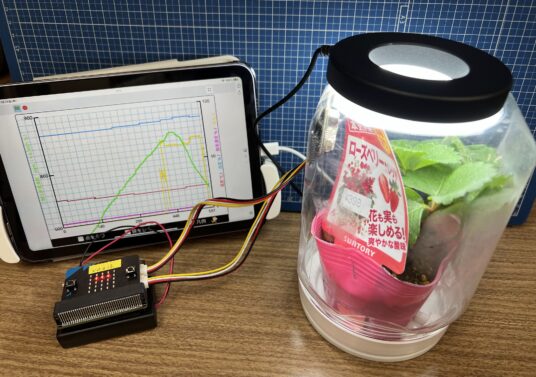

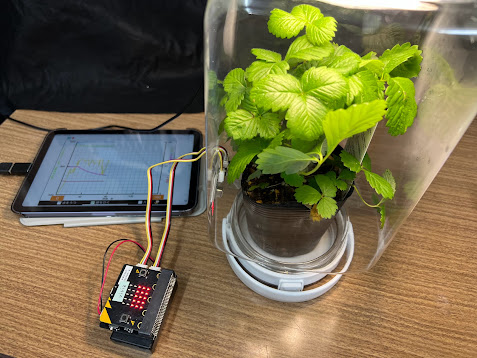

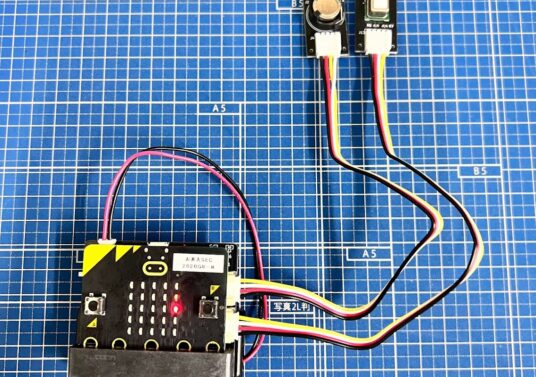

二酸化炭素吸収実験装置 (二酸化炭素センサ部:SCD41(Sensirion社)、酸素センサ:空気亜鉛電池、micro:bit用オリジナル計測ボード、センサ部と本体はGroveコネクタで接続、(近日中にガーバーファイルなど公開予定)。)

-

チャック付き袋 (A8サイズのチャック付き袋(容積60mL)など中に入れる葉の大きさに応じてサイズを選んでください。また袋に空隙をつくるよう湾曲したプラスチック(ペットボトルを切った板など)をいれるとよい)

-

リングライト(ミニ三脚付き) (たとえば3.5インチLEDリングライト、または6.5インチリングライトなど明るいものが望ましい)

-

遮光布 (PCまたはタブレット端末)

iPadの場合にはアプリ「Scrub」をインストールすること

観察・実験

micro:bitに専用ソフトをダウンロードする。

下のmicro:bit用プログラムをMakeCodeからmicro:bitに書き込みます。

https://makecode.microbit.org/_gKR12mRt6D2m

※上記ファイルはScratchからmicro:bitを制御するMicrobit More用のオリジナルコードと、SCD41からデータを読み込むためのSensirion社製の拡張機能(https://sensirion.com/jp/products/product-catalog/SCD41/)を組み込んだものです。

※センサのサンプリング周期は上記、プログラムで適宜変更してもよいでしょう。ただし、CO2センサはサンプリング周期5秒でデジタル出力されるので、それ以上早めることはできません。

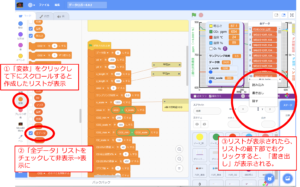

Bluetooth接続ができるデジタル端末を準備し、Scratchで作ったグラフ表示プログラムを起動する。

micro:bitは、計測したデータをデジタル端末にBluetoothで無線送信します。データは、ビジュアルプログラミング言語Scratchでつくった専用プログラムで、リアルタイムにグラフ表示されます。

【手順①】Bluetoothが接続できるデジタル端末(iPad、Mac、Windows、 Chromeなど)を用意します。

【手順②】Scratchプログラム「datalogger_APCG」をダウンロードしてください。ファイルはZIP圧縮しているので解凍してください。

※※次の【手順③】はデジタル端末によって異なります※※

【手順③ デジタル端末がPCの場合(Windows、Mac、Chrome)はこちら】

①micro:bitをScratchで使えるようにする「Scratch Link」をインストールしてください。

②ブラウザでmicro:bit moreにアクセスする。

③Scratchプログラム「datalogger_APCG.sb3」を立ち上げる。

・「ファイル」->「コンピュータから読み込む」でDLしたプログラムを読み込む

【手順③ デジタル端末がiPadの場合はこちら】※

①iPadアプリ「Scrub」をダウンロードする。

②Scrubを設定する

・Scrubは通常の起動時では、本家のScratchサイトを「ホーム」として自動的に接続する。その「ホーム」となる接続先を「micro:bit more」になるよう、「設定」に「Microbit More」のエディタURL「https://microbit-more.github.io/editor」を入力する。

・Scrubのホームボタン(家のマーク)を押す。左上のマークがScratchマークからmicrobit moreマークに変わればOK。

③DLしたScratchプログラム「datalogger_APCG.sb3」をScrubから起動する。

・Scrubの「ファイルから読み込む」からプログラム「datalogger_APCG.sb3」を選択し、読み込む

※iPadの場合、現時点(2023年2月27日)では「micro:bit more」からは直接micro:bitに接続できません。そこでScratchからWebBluetoothで、miro:bitと接続できるアプリ「Scrub」を活用します。

豆知識

- 通常のWEB版Scratch 2.0ではmicro:bitを制御できる追加ブロックはありますが、全ての機能を使うことはできません。本教材では横川氏が開発した「Microbit More」を活用することでScratchからmicro:bitの全ての機能を使うことで実現しました。横川氏に感謝いたします。

- Sensiron社のSCD41はmicrobitにプログラミングするMakeCode用のブロックが準備されています。本ソフトではそのブロックを活用しています。 https://github.com/Sensirion/makecode-extension-scd41

実験レポ

ブルーミントン日本語補習校が実施するオンライン理科実験特別授業の単元の一つとして受講を希望する、近隣5州の補習授業校に通う生徒を対象にお茶の...もっと見る

MKさん 教職員植物の呼吸と光合成について

ブルーミントン日本語補習校が実施するオンライン理科実験特別授業の単元の一つとして受講を希望する、近隣5州の補習授業校に通う生徒を対象にお茶の水女子大学の先生方がオンラインで授業を実施くださいました。授業の前には、植物は光合成により二酸化炭素を吸収するのみだと思っていた生徒がほとんどでした。しかしこの装置をもちいた実験を通じて植物も動物や微生物同様に呼吸をしていることをディスプレー上に随時表示される二酸化炭素濃度測定数値とグラフから理解できたようです。米国ではスクラッチなどをもちいたプログラミング教育が日常的に行われているため、スクラッチで書かれたプログラムが紹介された瞬間にみな興味深そうに見ていたのが印象的でした。本装置を用いてそれぞれが自分たちで選んだ植物材料を用いて自由研究として実験をしてみたいという希望が生徒たちからだされました。そこで特別に自由研究の成果発表の時間を別途設定する事にしました。こうして授業から3週後に設定した成果発表の時間には、ネギ、キュウリ、フルーツなどさまざまな植物材料を用いて測定した結果が発表されました。それぞれの発表に対して生徒間での質問やコメントなどが出されるなど本装置を用いて対話的かつ主体的な学習を通じてより深い学びが実現できました。

MKさん

教職員

植物の光合成・呼吸の授業にお借りした物を用いて生徒の反応を見てみました。 ツバキの葉の暗いとき(光を遮る布を被せた)と明るいとき(ライトの...もっと見る

匿名さん 千葉県 教職員植物の光合成・呼吸の授業にお借りした物を用いて生徒の反応を見てみました。 ツバキの葉の暗いとき(光を遮る布を被せた)と明るいとき(ライトの光)の二酸化炭素の変化に生徒たちは「お~」と反応を見せていて、興味のある姿勢でした。 使った道具の作り方にも興味を持った生徒がいました。 従来の植物に袋をかぶせて二酸化炭素検知管などのものを用いた時間のかかる実験道具よりも、リアルタイムで5分ほどで終わるところがいいと思いました。

匿名さん

千葉県 教職員

小学校6年「生き物と自然」という単元で、植物の光合成や呼吸について、センサーを使って学習することができました。 教科書通りだと、はじめに二...もっと見る

SHさん 長野県 教職員小学校6年「生き物と自然」での活用例

小学校6年「生き物と自然」という単元で、植物の光合成や呼吸について、センサーを使って学習することができました。 教科書通りだと、はじめに二酸化炭素を多くした袋に植物を入れ、日光に当て数時間すると二酸化炭素が減って酸素が増えている事実から学んでいくのですが、このキットを使うと、袋に入れた小さな葉1枚でも、明るくすると見る見る二酸化炭素を減らしていき、暗くすると見る見る二酸化炭素を増やしていくこと様子がグラフにリアルタイムで描かれていきます。明るさと二酸化炭素の変化を直接比較できるので、子どもたちは光合成や呼吸を意識することができました。 こんなに簡単に、植物の呼吸や光合成の様子を調べられるキットは無いと思います。 ソフトウェアのインストールや、袋に入れた植物とセンサーを動かさないようにすること、光の当て方など、多少コツがいりますが、コツさえつかめれば、誰でもいつでも実験できます。

SHさん

長野県 教職員