単元 (小学6年)電気の利用 (中学2年)電流(電流・電圧と抵抗、電気とそのエネルギー) (中学3年)科学技術と人間(エネルギーと物質)

目標 (小学6年) 身の回りには,電気の働きを目的に合わせて制御したり、電気を効率よく利用したりしているものがあることを捉えることができる。 (中学2年)回路をつくり,回路の電流や電圧を測定する実験を行い,回路の各点を流れる電流や各部に加わる電圧についての規則性を見いだして理解することができる。モータを回転させる実験を行い,モータが駆動する対象に応じて電力に違いがあることを見いだして理解することができる。 (中学3年)様々なエネルギーとその変換に関する観察,実験などを通して,日常 生活や社会では様々なエネルギーの変換を利用していることを理解することができる。

担当大﨑

観察・実験

授業の流れ

【導入】身の回りで「感じて」「動く」機械にはどのようなものがあるだろうか?

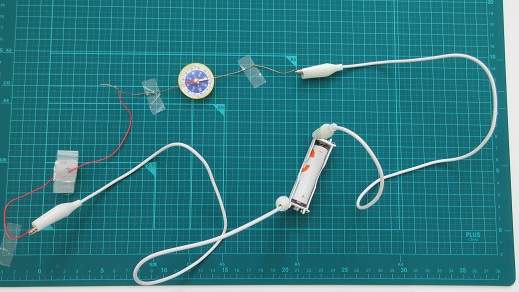

【実験1】 暗くなったら明かりが点くライトはどのような仕組みだろうか?

- 課題1: 身の回りの自動点灯ライト(LEDガーデンソーラーライト(CanDoで販売)など)は何をしたら明かりがつくか確かめよう。

⇒ どこで周りの光を感じているか? 周りがどのぐらいの明るさのときに光るのか? - 課題2:身の回りの自動点灯ライトを分解して電気部品を調べよう。

⇒ 中に「電池」、「LED」、「センサ」、「コンピュータ」が入っていることを確認できる

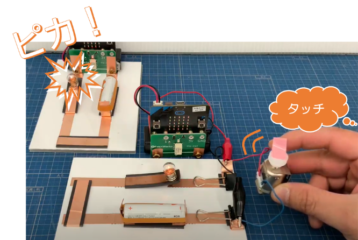

【実験2】暗くなったら豆電球をON、明るくなったらOFFさせよう。

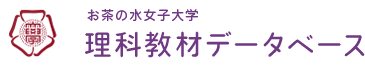

micro:bitの光センサの位置など詳しい機能はこちら

参考プログラム①:

https://makecode.microbit.org/#pub:_Dm6PDHb0DVoi

参考プログラム②(矢印表示付き版)(変数「しきい値」を設定して、ボタンで「しきい値」を変更)

https://makecode.microbit.org/#pub:_5MLJiU20eHX9

(発展:周りの明るさに応じて、豆電球の明るさを少しずつ変えるにはどうすればよいか?)

回答例:

- 明るさに応じて電源電圧を変える。

- 明るさに応じて抵抗を変える(電圧を変化)。

- 下記の動画のように見かけの明るさを変える※。

※スイッチのONOFFを高速で繰り返し、ONOFFの時間割合を変えると見かけの明るさが変化

(パルス幅変調方式)

【実験3】ライトを照らして車の動きをコントロールしてみよう。

参考プログラム②を使用:ライトの明るさでモーターをONOFF

(発展プログラム:目標の明るさに近づくと、徐々に減速するプログラム)

【実験4】ライトを頼りに車をピッタリ、目標位置で止めてみよう。

- ルール:

出来るだけ停止位置にギリギリで止めること

例:停止位置をテープで設定し、幅で難易度調整。少しでも超えたらアウト

ダーツのように停止位置毎に、ポイント制にしてもよい - 手順:

- 止めたい場所のライトの明るさをはかる。

- しきい値を調節して、走らせる

- コツ:

- 車は急には止まらない。

- 車を止めたいところより手前でスイッチOFF

- 車の速さにも注意(初速、スタート位置)。

- 再現性よく止められるよう、車の特徴、周囲の環境等からの影響を十分考慮して微調整しながら、走行テストを繰り返すこと(一回の成功で満足しないこと!)。

【まとめ】電気を制御するメリット:身の回りの電気製品の仕組みを調べてみよう。

「電気製品のしくみを探ろう(炊飯器)」(一社)日本電機工業会による理科教材

豆知識

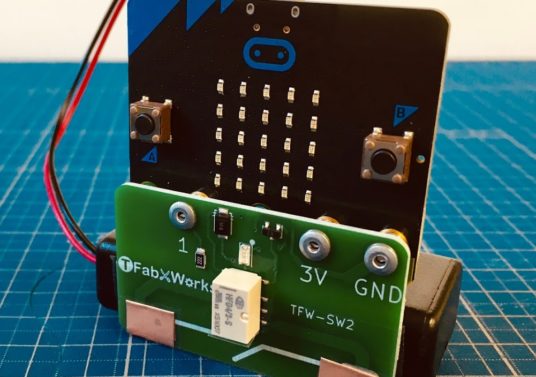

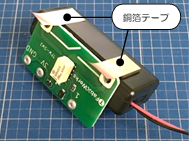

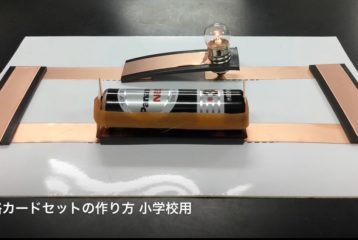

- 「電磁リレープログラム制御スイッチ」には電磁リレー(HFD4/3-S)が実装されている。電磁リレーとは、電磁石を応用した機械式のスイッチ。小学5年の電磁石の発展としても紹介できる身近な部品です。電磁リレーの、仕組みは中に小さな電磁石が入っており、通電させると磁力が発生し、同じく中にある小さな金属スイッチがくっついてスイッチがONする。逆に、電磁石への通電をやめるとスイッチがバネでもどりOFFになる仕組み。電磁リレーからカチカチ音がするのは中のスイッチが動いている証拠。電磁リレーは電気的に制御側とスイッチ側が分けられるため、安心して大電流のスイッチングなどができるスイッチとして古くから使われてきた。ただし高速動作は苦手なため最近は半導体式のリレーが多く使われている。

- LEDガーデンソーラーライト(販売:CanDo)は中に入っているソーラーLEDドライバ(YX8018 )で電池への充電や、LEDの点灯を制御している。

資料

参考文献

- 大﨑章弘, 貞光千春, 榎戸三智子, 里浩彰, 竹下陽子, 千葉和義,減災どこでも理科実験パッケージの開発と検証 「電気の利用」のための回路カードを活用したプログラミング教材の開発,日本理科教育学会第71回大会論文集 279 (2021)

- 小学校プログラミング教育の手引き(第二版)http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1403162.htm

- 未来の学びコンソーシアム https://miraino-manabi.jp/

- 小学校理科におけるプログラミング教育 https://miraino-manabi.jp/content/223

実験レポ 0件

実験レポ 0件

実験レポ

単元の導入でスキル定着までは時間を要するが、一度学習が始まってしまえば児童生徒はどんどん使いこなせていけると思いました。

匿名さん 岩手県 教職員単元の導入でスキル定着までは時間を要するが、一度学習が始まってしまえば児童生徒はどんどん使いこなせていけると思いました。

匿名さん

岩手県 教職員

手軽にできるプログラミング教育だと思います

匿名さん 神奈川県 教職員手軽にできるプログラミング教育だと思います

匿名さん

神奈川県 教職員

明るさのちがいで車が動く、動かないというのは理解できるが、子どもたちは、そこをプログラミングするのがむずかしかった。 明るさの設定をさせる...もっと見る

匿名さん 熊本県 教職員明るさのちがいで車が動く、動かないというのは理解できるが、子どもたちは、そこをプログラミングするのがむずかしかった。 明るさの設定をさせることをねらうのであれば、むずかしいかなと思った。 マイクロビット自体は大変おもしろい。

匿名さん

熊本県 教職員

値段がこなれていていい教材だと思った。(マイクロビット)教える側に慣れが必要

匿名さん 熊本県 教職員値段がこなれていていい教材だと思った。(マイクロビット)教える側に慣れが必要

匿名さん

熊本県 教職員

とてもおもしろいと思いました。ただ、子どもへむけてで45分の授業でとなると難しいと思いました。 低学年からさせてなれさせておくことが必要だ...もっと見る

匿名さん 熊本県 教職員とてもおもしろいと思いました。ただ、子どもへむけてで45分の授業でとなると難しいと思いました。 低学年からさせてなれさせておくことが必要だと思います。

匿名さん

熊本県 教職員

タブレット端末が入ってきたらぜひ試してみたいと思います。

匿名さん 熊本県 教職員タブレット端末が入ってきたらぜひ試してみたいと思います。

匿名さん

熊本県 教職員

回路カード操作が簡単で作ってみようかな、と思いました。

匿名さん 熊本県 教職員回路カード操作が簡単で作ってみようかな、と思いました。

匿名さん

熊本県 教職員

必ずしも電気に明るい人ばかりでないので、内容器一らん(写真入)を箱に貼付けておくのがよい。

匿名さん 東京都 教職員必ずしも電気に明るい人ばかりでないので、内容器一らん(写真入)を箱に貼付けておくのがよい。

匿名さん

東京都 教職員

児童が試行錯誤して楽しめそう

匿名さん 東京都 教職員児童が試行錯誤して楽しめそう

匿名さん

東京都 教職員

プログラミングの方法を学ぶ教材としていいと思いました。実際に車でうごく、うごかすという活動が子どもが意欲的に取り組めそうです。

匿名さん 高知県 教職員プログラミングの方法を学ぶ教材としていいと思いました。実際に車でうごく、うごかすという活動が子どもが意欲的に取り組めそうです。

匿名さん

高知県 教職員

車の実験は子どもたちの興味と工夫をひき出してくれそうだった。

匿名さん 高知県 教職員車の実験は子どもたちの興味と工夫をひき出してくれそうだった。

匿名さん

高知県 教職員

生徒が興味を持ちそうな道具です。

匿名さん 高知家 教職員生徒が興味を持ちそうな道具です。

匿名さん

高知家 教職員

・数値を決める時に、数値の意味を理解できていなかったので、決めづらそうにしていた。 ・プログラミングの際、アイコンの意味が分からないため、...もっと見る

匿名さん 北海道 教職員・数値を決める時に、数値の意味を理解できていなかったので、決めづらそうにしていた。 ・プログラミングの際、アイコンの意味が分からないため、直感でプログラミングしている児童が多かった。思考力を高めるためには、アイコンの意味を知った上で授業に臨む必要があると感じた。 ・本学級の児童は初めてマイクロビットやタブレット端末を使ってプログラミングを体験した。そのため「理科の学習内容を理解した」というよりは「各機器の操作方法を理解した」と感じる児童が多かった。授業者が「電気の利用についての学習である」という点を児童に意識させて授業を進める必要があった。

匿名さん

北海道 教職員